Sejak awal abad ke-20, propaganda untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya semakin intens dilakukan oleh berbagai media. Menyusul meningkatnya produksi di Amerika, semakin kuat dorongan agar masyarakat berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi, sehingga sebagian menyebut fenomena ini sebagai "kegilaan konsumsi". Institute World Watch dalam laporannya menyebutkan bahwa keluarga di seluruh dunia saat ini mengkonsumsi empat kali lebih banyak produk dan jasa keluarga bila dibandingkan dengan keluarga 20 tahun lalu. Konsumsi secara berlebihan terhadap segala bentuk komoditi merupakan kondisi yang mengkhawatirkan. Institute World Watch dalam laporannya dengan transparan menyebutkan, "Bukti-bukti di abad baru ini menunjukkan bahwa meningkatnya pola konsumsi membuat kelaparan semakin meluas".

Keberadaan teknologi juga berperan dalam mendorong pola konsumsi masyarakat menjadi semakin tinggi. Meskipun secara teori teknologi dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, namun masyarakat Amerika cenderung memanfaatkannya demi kepentingan para pemodal untuk memproduksi lebih banyak. Kini gaya hidup up to date -senantiasa memperbaharui diri dengan mengkonsumsi barang-barang yang paling mutakhir- telah menjadi sebuah langkah yang seakan-akan harus diikuti oleh mayoritas masyarakat di Amerika. Seluruh model baik disektor makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, mobil dan lain-lainnya memaksa masyarakat untuk membeli produk-produk inovasi terbaru yang ditawarkan oleh produsen.

Kecenderungan untuk bermewah-mewahan sebelumnya terbatas pada golongan kaya, namun kini telah menyebar di kalangan menengah. Kalangan ini bahkan berusaha mendapatkan semua itu dengan berbagai cara, mulai dari membeli barang dengan cara kredit hingga bekerja lebih keras untuk dapat membeli produk-produk yang up to date meskipun produk-produk tersebut belum tentu menjadi kebutuhan mereka. Pola hidup konsumtif pula yang telah mendorong maraknya credit card, dimana masyarakat Amerika hidup dengan mengandalkan credit card yang memungkinkan mereka berbelanja sebanyak mungkin dengan cara berhutang. Fenomena tersebut juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Amerika mengalami ketepurukan kondisi ekonomi akibat krisis moneter.

Konsumerisme pada perkembangannya digiring untuk menjadi belanja gaya hidup yang dirumuskan oleh iklan dan barang, ketimbang belanja fungsi sebuah barang. Gaya hidup mengkondisikan setiap orang untuk membeli ilusi-ilusi tentang status, kelas, posisi sosial, dan prestise. Fenomena konsumerisme dalam masyarakat Amerika ini dibidik oleh seorang sutradara Amerika PJ Hogan melalui sebuah film berjudul “Confession of A Shopaholic”. Diadaptasi dari sebuah novel berseri berjudul serupa yang ditulis oleh Sophie Kinsela, film ini merepresentasikan kehidupan tipikal masyarakat Amerika yang mendefiniskan diri mereka melalui apa yang mereka pakai secara fisik. Istilah “you are what you wear” seakan menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan keberadaan diri mereka di dalam masyarakat.

Istilah shopaholic yang dikemukakan dalam film ini merupakan sebuah terminologi baru yang menandai sebuah kecenderungan sikap untuk berbelanja secara kompulsif. Setelah munculnya novel dan film ini, istilah shopaholic semakin banyak digunakan untuk blog atau website komersial yang memperjual belikan barang-barang fashion yang up to date. Hal ini merupakan kontradiksi, karena istilah yang sebenarnya bermuatan negatif malah digunakan untuk kepentingan bisnis yang berujung pada rayuan (seduction) untuk berbelanja lebih dan lebih.

Mengamati hal tersebut, penulis melihat terdapat keterkaitan yang erat antara istilah shopaholic. dengan budaya konsumerisme. Makalah ini akan mengupas keterkaitan tersebut dalam kerangka gaya hidup serta menelaah sejauh mana peranan desain dalam mendorong munculnya fenomena shopaholic.

Fenomena Shopaholic

Sebagai sebuah terminologi yang relatif baru, belum ada sebuah definisi baku tentang istilah shopaholic. Istilah shopaholic merupakan paduan dari kata shop dan aholic. Shop merujuk pada arti kata belanja, dan aholic merupakan sebuah sufik yang menggambarkan suatu ketergantungan atau kecenderungan. Dengan demikian istilah shopaholic dapat dijabarkan sebagai sebuah kecenderungan untuk berbelanja secara kompulsif dengan frekuensi yang cukup tinggi. Kecenderungan tersebut juga menimbulkan addictive atau ketergantungan, dimana seseorang hanya merasa terpenuhi secara emosional jika sudah berbelanja dan membeli barang-barang baru yang diingini -yang bahkan pada dasarnya sama sekali tidak mereka butuhkan.

Dalam film Confessions of A Shopaholic, istilah shopaholic dideskripsikan sebagai sebuah sikap dimana seseorang merasakan sensasi yang luar biasa membahagiakan ketika mereka melintasi dan memasuki pusat-pusat perbelanjaan (mall, boutique) serta memenuhi hasrat mereka untuk membeli barang-barang yang menarik bagi mereka, entah itu dibutuhkan ataupun tidak.

Kecenderungan untuk berbelanja mungkin bukan hal yang asing bagi masyarakat kapitalisme global yang saat ini menjadi komunitas dominan dalam masyarakat Amerika. Kegemaran berbelanja ini pada umumnya banyak dilakukan oleh kaum wanita dan hal tersebut telah diterima sebagai sebuah kewajaran. Namun istilah shopaholic memiliki muatan makna yang berbeda dari sekedar kegemaran berbelanja, Istilah shopaholic lebih diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa menahan diri untuk berbelanja barang-barang mewah (luxurious) yang hanya dijual di tempat-tempat prestisius. Hal ini dipicu oleh adanya keyakinan bahwa keberadaan seseorang hanya bisa didefinisikan dari apa dan bagaimana kualitas barang yang dipakainya.

Melalui sebuah scene dalam film Confessions of A Shopaholic, digambarkan tokoh wanita yang tertegun saat melihat sebuah scarf hijau di sebuah etalase boutique. Tokoh wanita tersebut kemudian merasa sangat perlu untuk membeli scarf hijau tersebut untuk melengkapi penampilannya agar tampak sempurna sebelum ia mendatangi sebuah job interview di sebuah majalah fashion. Seakan-akan tanpa scarf hijau tersebut si tokoh tidak akan bisa tampak elegan dan modis. Keyakinan untuk mendapatkan definisi diri melalui barang yang dipakai merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kepercayaan diri yang dianut oleh seorang shopaholic.

Tokoh wanita yang digambarkan tergoda untuk membeli scarf hijau. Ilusi-ilusi tentang status, kelas, posisi sosial, dan prestise muncul setelah dia mencoba scarf hijau tersebut.

Dalam film tersebut, shopaholic digambarkan sebagai sebuah kebiasaan yang buruk, bahkan cenderung menjadi sebuah gangguan psikologis yang memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, orang yang cenderung berbelanja secara kompulsif dan tidak terkontrol disebut sebagai seorang “pengidap” shopaholic. Shopaholic sebagai sebuah habitus seringkali menimbulkan masalah bagi seseorang. Pengidap shopaholic seringkali mengalami pertentangan batin ketika mereka tidak dapat menahan diri untuk membeli barang-barang yang belum tentu akan mereka butuhkan di kemudian hari. Pengidap shopaholic juga seringkali kewalahan untuk memenuhi hasratnya dalam membeli barang-barang terbaru. Kesadaran mengenai manfaat atau fungsi sebuah barang baru mereka rasakan ketika mereka sudah meninggalkan pusat perbelanjaan. Pertentangan batin tersebut semakin nampak ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan barang-barang yang mereka miliki.

Masalah yang paling umum muncul di kalangan shopaholic selain adanya pertentangan batin dalam diri mereka, adalah kesulitan keuangan. Seperti yang disebutkan sebelumnnya, pengidap shopaholic tidak akan berpikir bagaimana barang itu memberikan manfaat bagi dirinya, selama dia bisa membayar dan menjadikan barang tersebut miliknya. Timbulnya masalah keuangan dipicu karena pada situasi tertentu seorang shopaholic akan melakukan apa saja untuk membeli sebuah barang, entah itu dengan cara berhutang atau yang paling banyak terjadi adalah mengandalkan credit card.

Kegalauan customer yang kesulitan membayar tagihan credit card

Berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui credit card menjadi pemicu munculnya sebuah kondisi dimana mereka sering belanja barang dan jasa yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Perpaduan antara kemudahan yang ditawarkan credit card serta pilihan untuk bergaya hidup mewah dan glamour telah memicu permasalahan yang lebih besar bagi kondisi perekonomian Amerika, karena saat ini masyarakat Amerika sudah masuk ke dalam fase di mana mereka kesulitan untuk membayar kembali hutang-hutang kartu kredit mereka. Kondisi ini merupakan yang paling parah dalam jangka waktu enam tahun belakangan. Vibisnews.com melansir bahwa kredit yang berpotensi macet dari kartu kredit telah mencapai 4.86% pada kuartal pertama tahun 2009 (http://vibiznews.com/business.php?id=122&sub=&month=Juni, diakses tanggal 24 Oktober 2009) .

Ada risiko yang sangat besar bagi orang-orang yang menggunakan kartu kredit untuk dapat memenuhi gaya hidup yang mereka anut dan telah mereka bangun, demikian menurut Sean Snaith, Direktur University of Central Florida's Institute for Economic Competitiveness (2008). Sementara itu perbankan yang mengeluarkan kartu kredit juga berpotensi mengalami risiko yang sama besar, yaitu dimana para pemegang kartu kredit tidak dapat membayar kembali hutang kartu kredit mereka. Seiring dengan semakin membesarnya akumulasi hutang yang berbunga tinggi melalui penggunaan credit card, konsumen akan mendapati diri mereka di dalam lubang hutang yang sangat dalam dan mengancam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Hal tersebut kiranya yang telah mendorong Amerika terpuruk dalam sebuah krisisi ekonomi yang cukup hebat pada pertengahan tahun 2008 yang lalu.

Dalam makalah ini, shopaholic disebut sebagai sebuah fenomena karena adanya komunitas-komunitas yang mewadahi kebiasaan tersebut. Terdapat komunitas yang mewadahi kebiasaan shopaholic dalam muatan yang positif, dimana shopaholic diakui sebagai sebuah gangguan psikologis yang membutuhkan penangan khusus layaknya komunitas bagi para pecandu narkoba. Namun ada juga komunitas yang justru mendukung kebiasaan shopaholic dan menjadikannya sebagai sebuah alat untuk mensuksekan kapitalisme global dan pola hidup konsumerisme serta fetisisme.

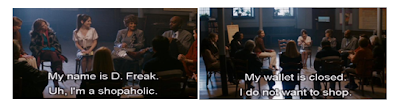

Sebuah komunitas shopaholic, upaya untuk menyembuhkan penyakit shopaholic

Dalam film Confession of A Shopaholic, ditampilkan beberapa scene yang menggambarkan bahwa kebiasaan berbelanja secara kompulsif tidak hanya terjadi pada tokoh utama wanita film tersebut. Di luar dugaan tokoh wanita, ternyata terdapat komunitas yang beranggotakan para pengidap shopaholic yang ingin keluar dari kebiasaan buruk berbelanja kompulsif. Mereka berkumpul secara rutin untuk saling berbagi cerita dan pengalaman mengenai dampak buruk shopaholic, kiat-kiat bagaimana menghentikan kebiasaan tersebut, serta capaian yang telah mereka raih selama kurun waktu tertentu dalam upaya menyembuhkan kebiasaan berbelanja mereka yang buruk.

Selain komunitas shopaholic yang bertujuan positif, ada pula komunitas shopaholic yang mewadahi dan mendukung penuh pola hidup konsumer. Komunitas tersebut menginformasikan produk-produk paling mutakhir dan mewadahi kebutuhan para shopaholic untuk mendapatkan produk-produk tersebut dengan harga khusus. Dengan slogan “SALE” atau “50% OFF” yang diikuti dengan merk dagang produk-produk mewah, para pengidap shopaholic akan berbondong-bondong mendatangi event yang digelar komunitas tersebut dan memuaskan hasratnya untuk berbelanja dengan mengatasnamakan kata “diskon”.

Kaitan Antara Shopaholic dan Konsumerisme

Keberadaan komunitas-komunitas shopaholic yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif mempertegas bahwa shopaholic merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi pada masyarakat Amerika. Film Confessions of a Shopaholic menggambarkan betapa banyak masyarakat Amerika yang terbuai oleh lusi-ilusi tentang status, kelas, posisi sosial, dan prestise melalui sebuah komoditi yang pada dasarnya merupakan cerminan fetisisme, dimana seseorang memuja sebuah benda yang memuat pesona yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Ada tiga perspektif utama mengenai budaya konsumer yang direpresentasikan dalam film Confession of A Shopaholic. Tiga perspektif menurut Featherstone (1991) yang dimaksud adalah

- Budaya konsumer didasari pada premis ekspansi produksi komoditas kapitalis yang telah menyebabkan peningkatan akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang konsumsi dan tempat-tempat untuk pembelanjaan dan untuk konsumsi. Hal ini menyebabkan tumbuhnya aktivitas konsumsi serta menonjolnya pemanfaatan waktu luang (leisure) pada masyarakat kontemporer Barat. Dalam film Confessions of A Shopaholic, adanya ekspansi produksi tersebut tampak dengan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh masyarakat konsumer di pusat-pusat perbelanjaan.

2. Perspektif budaya konsumer berdasarkan perspektif sosiologis yang lebih ketat, yaitu bahwa kepuasan seseorang yang diperoleh dari barang-barang yang dikonsumsi berkaitan dengan aksesnya yang terstruktur secara sosial. Fokus dari perspektif ini terletak pada berbagai cara orang memanfaatkan barang guna menciptakan ikatan sosial atau perbedaan sosial. Bagi seorang shopaholic, terdapat kepercayaan bahwa seseorang hanya bisa didefinisikan melalui barang-barang yang dipakai. Barang-barang yang dipakai tersebut diyakini dapat membentuk status sosial tertentu

3. Perspektif yang berangkat dari pertanyaan mengenai kesenangan/kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi, impian dan hasrat yang menonjol dalam khayalan budaya konsumer, dan khususnya tempat-tempat kegiatan konsumsi yang secara beragam menimbulkan kegairahan dan kenikmatan estetis langsung terhadap tubuh. Dalam Confession of A Shopaholic, seorang shopaholic merasa terpenuhi secara emosional ketika mereka berbelanja. Kekosongan yang mereka rasakan hanya bisa dipenuhi dengan berbelanja dan berbelanja.

Di Amerika, kecenderungan umum ke arah pembentukan simbol sosial dan identitas kultural melalui gaya pakaian, mobil atau produk lainnya sebagai komunikasi simbolik dan makna sosial sebenarnya telah terjadi sejak lama. Teknik komunikasi pemasaran memegang peranan penting dalam pembentukan budaya konsumerisme. Selain itu terdapat sebuah wacana dimana masyarakat konsumer dikondisikan untuk hidup dalam arus yang cepat berganti. Masyarakat digiring untuk mengikuti perubahan konstan produk, penampakan, serta gaya hidup. Selain itu terdapat kebutuhan bagi produsen untuk memperpendek daur hidup produk dan gaya yang kemudian didukung penuh oleh masyarakat konsumer. Setiap orang seakan merasa perlu untuk membeli jam tangan baru, meskipun jam tangan lamanya masih berfungsi. Setiap orang merasa tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak memilki Blackberry. Bahkan setiap orang merasa perlu untuk mengetahui gaya tampilan terbaru para pesohor di seluruh dunia, meskipun ia sendiri tidak tahu manfaat apa yang didapatkannya dari informasi tersebut.

Fenomena masyarakat Amerika yang hidup dalam arus budaya konsumer dan pemujaan terhadap citra juga ditampilkan melalui beberapa film yang mengangkat kehidupan masyarakat kelas menengah ke atas. Film-film seperti Sex and The City, The Devil Wears Prada, The Women menampilkan sebuah fenomena dimana setiap orang merasa perlu untuk mendefinisikan status diri mereka melalui apa yang mereka kenakan.

Ruang konsumsi menjadi sebuah ajang eksperimentasi sosial, perubahan tingkah laku, pembentukan watak sosial, penciptaan konsep diri, pergantian identitas sehingga menjadikannya seperti sebuah panggung tontonan (Piliang, 2003). Unsur kecepatan dan pembaruan menjadi bagian penting dari budaya konsumerisme. Citra-citra yang disuguhkan oleh komoditi silih berganti muncul dan menghilang dalam kecepatan tinggi dan manusia seakan resah jika tidak menjadi bagian dari pencitraan tersebut. Terlibat dalam percepatan tersebut merupakan sebuah addiction (ketergantungan) yang manfaatnya nyaris tidak pernah dipikirkan kembali.

Film Confessions of A shopaholic menjadi cerminan bagi kehidupan masyarakat Amerika yang didominasi oleh komunitas konsumer serta para pemuja citraan yang terdapat dalam sebuah komoditi. Budaya konsumerisme merupakan sebuah arena dimana produk-produk konsumer merupakan satu medium untuk membentuk personalitas, gaya hidup dan citra serta diferensiasi status sosial yang berbeda-beda. Budaya konsumerisme juga disebut sebagai budaya yang di dalamnya berbagai bentuk dusta, halusinasi, mimpi, kesemuan, artifisialitas, dan pendangkalan dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, show, media dan sebagainya) sebagai kekuatan tanda (semiotic power) kapitalisme (Piliang, 2004).

No comments:

Post a Comment